Reportase Webinar Workshop Penulisan Sejarah Sebuah Rumah Sakit Seri 2

“Menyusun Sejarah Rumah Sakit yang Bermanfaat untuk Perkembangan Masa Depan”

“Sumber dan Pendekatan Historis Historis Penulisan Sejarah Rumah Sakit serta Mekanisme Penyusunan Draft Proposal Penelitian”

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerjasama dengan Departemen Sejarah FIB UGM menyelenggarakan kembali Webinar Workshop Penulisan Sejarah Sebuah Rumah Sakit yang ke-2. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk pengembangan kemampuan meningkatkan keterampilan menulis peserta terutama bagi tenaga medis dan pengelola rumah sakit pada Senin (16/7/2025). Tujuannya agar peserta dapat menyampaikan pengalaman dan pengetahuan mereka secara efektif. Hal ini juga berkontribusi pada pengembangam profesionalisme di bidang kesehatan. Serta peserta dapat mengetahui mengenai mekanisme penyusunan proposal penelitian sejarah beserta dengan sumber-sumber yang relevan.

Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD memulai dengan refleksi bahwa praktik filantropi dalam pelayanan kesehatan sebenarnya telah berjalan sejak ratusan tahun lalu di berbagai belahan dunia. Namun di Indonesia, semangat ini perlahan terlupakan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah penulisan sejarah rumah sakit hanya sekadar untuk keperluan kenangan, semacam buku peringatan? Ataukah justru memiliki nilai pembelajaran penting dari masa lalu yang bisa digunakan untuk memperkuat masa depan lembaga?. Laksono menekankan bahwa penulisan sejarah rumah sakit tidak bisa hanya berdasarkan ingatan atau nostalgia. Penulisan sejarah rumah sakit ini perlu dibangun dari data, riset yang serius, dan interpretasi yang dilakukan oleh para sejarawan atau peneliti yang memahami metodologi sejarah. Ini penting agar sejarah tidak hanya menjadi cerita, melainkan rekonstruksi faktual yang memiliki dampak jangka panjang.

Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD memulai dengan refleksi bahwa praktik filantropi dalam pelayanan kesehatan sebenarnya telah berjalan sejak ratusan tahun lalu di berbagai belahan dunia. Namun di Indonesia, semangat ini perlahan terlupakan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah penulisan sejarah rumah sakit hanya sekadar untuk keperluan kenangan, semacam buku peringatan? Ataukah justru memiliki nilai pembelajaran penting dari masa lalu yang bisa digunakan untuk memperkuat masa depan lembaga?. Laksono menekankan bahwa penulisan sejarah rumah sakit tidak bisa hanya berdasarkan ingatan atau nostalgia. Penulisan sejarah rumah sakit ini perlu dibangun dari data, riset yang serius, dan interpretasi yang dilakukan oleh para sejarawan atau peneliti yang memahami metodologi sejarah. Ini penting agar sejarah tidak hanya menjadi cerita, melainkan rekonstruksi faktual yang memiliki dampak jangka panjang.

Laksono mengajukan gagasan bahwa penulisan sejarah rumah sakit seyogyanya dipandang sebagai investasi, bukan semata sebagai proyek dokumentasi. Investasi ini mencakup proses mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan riset, hingga tahap diseminasi hasil penelitian. Bentuk investasinya pun tidak terbatas pada aspek keuangan, melainkan juga mencakup dampak sosial (social impact) yang lebih luas. Sebagai contoh, rumah sakit-rumah sakit yang sejak awal didirikan dengan semangat keagamaan atau misi sosial—seperti rumah sakit filantropi—memiliki peluang untuk menggali kembali nilai-nilai awal pendiriannya melalui riset sejarah. Penelusuran terhadap sejarah rumah sakit berbasis misi tersebut, menurut Laksono, dapat membantu memperjelas identitas dan arah lembaga di masa depan. Lebih dari itu, upaya semacam ini bisa memberikan semacam “modal sosial” yang tak ternilai, bahkan mampu membuka kembali saluran-saluran filantropi yang selama ini tersumbat oleh ketidaktahuan sejarah.

Di titik inilah pentingnya melakukan assessment terhadap dampak dan model pengelolaan rumah sakit, termasuk potensi kontribusi sejarah terhadap aspek non-finansial. Laksono menyinggung bahwa dengan sejarah yang tertulis dengan baik, akan lebih mudah menggugah kesadaran masyarakat—terutama kalangan donatur dan pemangku kepentingan—untuk mendukung rumah sakit, karena mereka melihat rekam jejak nilai dan kontribusi sosial rumah sakit dari masa ke masa. Salah satu contoh luar negeri yang ia angkat adalah Mayo Clinic di Amerika Serikat. Rumah sakit ini, meskipun telah menjadi institusi medis kelas dunia, masih tetap menerima dukungan dari dana amal (charity). Hal ini dimungkinkan karena narasi sejarah dan misi sosialnya telah tertanam kuat dalam persepsi publik. Dari kasus ini, kita belajar bahwa penulisan sejarah yang baik dan diseminasi yang tepat bisa membuka potensi dukungan publik dan filantropi, bukan hanya sebagai nostalgia masa lalu, tetapi sebagai landasan strategis membangun keberlanjutan rumah sakit di masa kini dan masa depan.

Laksono menutup dengan pertanyaan reflektif: Apakah kita siap menjadikan sejarah sebagai kekuatan strategis? Apakah para sejarawan dan pengelola rumah sakit dapat bekerjasama untuk menggali memori kolektif yang menjadi fondasi kelembagaan? Jika ya, maka proyek penulisan sejarah rumah sakit tidak lagi menjadi proyek kenangan semata, melainkan sebuah intervensi sosial yang nyata dalam membangun keberlanjutan dan identitas lembaga kesehatan di Indonesia.

Pengantar yang disampaikan Dr. Abdul Wahid dalam workshop kedua kali ini, akan membahas secara lebih praktis tentang perencanaan dan pelaksanaan penelitian sejarah rumah sakit. Wahid membuka sesi dengan menegaskan pentingnya penulisan sejarah rumah sakit sebagai bagian dari evaluasi dan pengembangan kelembagaan rumah sakit itu sendiri. Beliau menekankan bahwa sejarah rumah sakit bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan merupakan bentuk pelembagaan dari institutional memory—memori kelembagaan yang mencerminkan perjalanan panjang, nilai-nilai, norma, tradisi, serta capaian yang telah membentuk identitas rumah sakit hingga saat ini. Pihaknya menyayangkan bahwa meskipun jumlah rumah sakit di Indonesia sangat banyak dan beragam, kesadaran untuk menulis sejarah rumah sakit masih sangat minim, baik di kalangan akademisi maupun dari pihak rumah sakit itu sendiri. Padahal, di negara-negara lain, penulisan sejarah rumah sakit telah menjadi bagian integral dari strategi peningkatan mutu pengelolaan lembaga tersebut. Ia mencontohkan bahwa dengan memiliki catatan sejarah yang terdokumentasi dengan baik, rumah sakit dapat lebih mudah mendefinisikan ulang visi, misi, dan identitas kelembagaannya. Sejarah menjadi dasar refleksi untuk memahami arah kemajuan serta nilai-nilai yang patut dipertahankan atau bahkan dikembangkan lebih lanjut.

Pengantar yang disampaikan Dr. Abdul Wahid dalam workshop kedua kali ini, akan membahas secara lebih praktis tentang perencanaan dan pelaksanaan penelitian sejarah rumah sakit. Wahid membuka sesi dengan menegaskan pentingnya penulisan sejarah rumah sakit sebagai bagian dari evaluasi dan pengembangan kelembagaan rumah sakit itu sendiri. Beliau menekankan bahwa sejarah rumah sakit bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan merupakan bentuk pelembagaan dari institutional memory—memori kelembagaan yang mencerminkan perjalanan panjang, nilai-nilai, norma, tradisi, serta capaian yang telah membentuk identitas rumah sakit hingga saat ini. Pihaknya menyayangkan bahwa meskipun jumlah rumah sakit di Indonesia sangat banyak dan beragam, kesadaran untuk menulis sejarah rumah sakit masih sangat minim, baik di kalangan akademisi maupun dari pihak rumah sakit itu sendiri. Padahal, di negara-negara lain, penulisan sejarah rumah sakit telah menjadi bagian integral dari strategi peningkatan mutu pengelolaan lembaga tersebut. Ia mencontohkan bahwa dengan memiliki catatan sejarah yang terdokumentasi dengan baik, rumah sakit dapat lebih mudah mendefinisikan ulang visi, misi, dan identitas kelembagaannya. Sejarah menjadi dasar refleksi untuk memahami arah kemajuan serta nilai-nilai yang patut dipertahankan atau bahkan dikembangkan lebih lanjut.

Dalam paparan tersebut, Wahid juga mengaitkan pentingnya sejarah rumah sakit dengan konteks sosial-historis yang lebih luas. Wahid menjelaskan bahwa banyak rumah sakit di Indonesia pada awalnya dibangun atas inisiatif masyarakat, bukan semata hasil intervensi pemerintah kolonial yang waktu itu tidak memprioritaskan kesehatan rakyat. Berbagai kelompok masyarakat menghimpun dana, mengembangkan gerakan filantropi, dan membangun rumah sakit sebagai bentuk partisipasi terhadap pelayanan kesehatan publik. Semangat ini, terus berlanjut bahkan setelah kemerdekaan, meskipun tantangannya berubah mengikuti zaman. Namun yang tetap sama adalah kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan tidak semata-mata dikendalikan oleh logika komersial atau kapitalisme. Pihaknya juga mengingatkan tentang fenomena historical amnesia, yakni ketika suatu lembaga melupakan akar sejarahnya. Seringkali lembaga-lembaga di Indonesia, termasuk rumah sakit, tidak lagi menyadari asal-usulnya, visi awal yang dirancang oleh para pendiri, atau nilai-nilai luhur yang sempat mengarahkan perjalanannya. Oleh sebab itu, menulis sejarah rumah sakit menjadi cara untuk mencegah lupa sejarah, sekaligus memperkuat kembali identitas lembaga berdasarkan nilai-nilai yang telah terbukti relevan dalam lintasan waktu.

Penulisan sejarah rumah sakit, menurutnya juga bisa memuat dimensi antropologis seperti peran masyarakat, sistem pembiayaan, dukungan filantropi, hingga kaitannya dengan nilai-nilai kultural yang berkembang di lingkungan rumah sakit tersebut. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terikat dengan konteks sosial-kultural di sekitarnya. Maka dari itu, menuliskan sejarah rumah sakit adalah sebuah ikhtiar untuk memotret hubungan timbal balik antara lembaga dan masyarakat yang dilayaninya. Menutup pengantarnya, Wahid berharap workshop ini dapat menjadi pemantik semangat sekaligus inspirasi bagi para pengelola rumah sakit untuk mulai menuliskan sejarah lembaganya masing-masing. Sebab, ketika sejarah sudah terdokumentasi dengan baik, maka upaya rekontekstualisasi visi dan arah rumah sakit di masa kini dan masa depan akan menjadi jauh lebih mudah, relevan, dan berakar kuat.

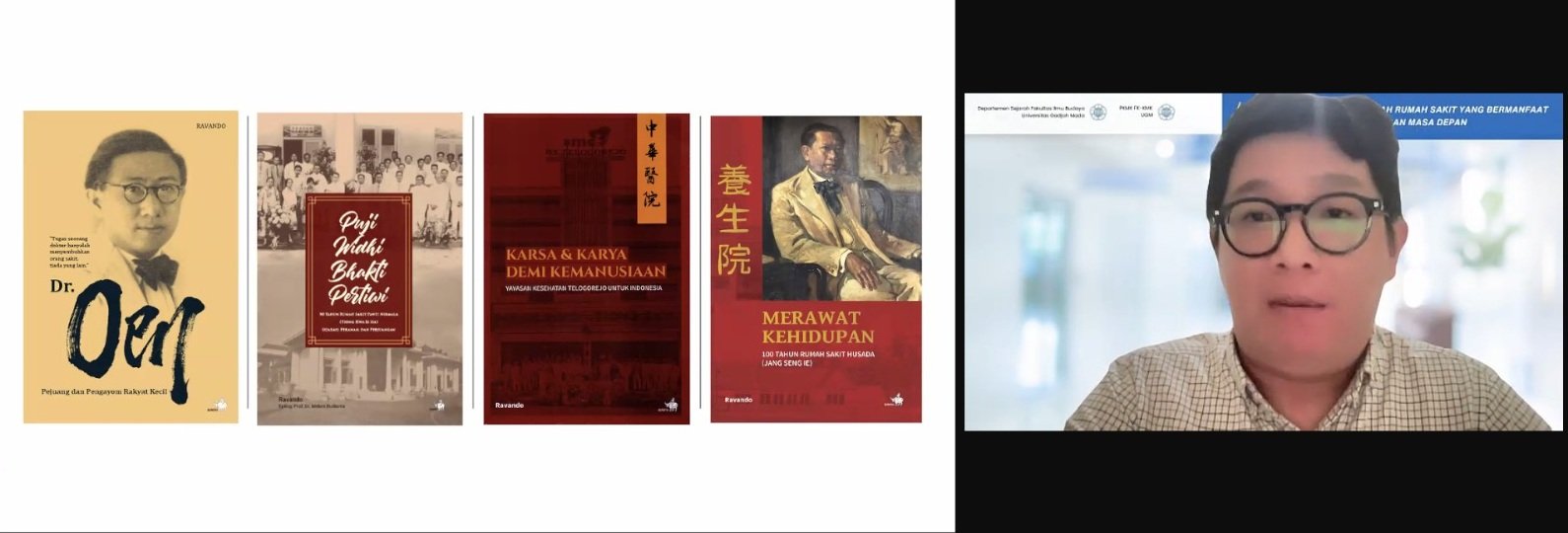

Dr. Ravando menyampaikan bahwa menulis sejarah rumah sakit bukan sekadar mendokumentasikan perjalanannya sebagai institusi medis, melainkan juga menangkap dinamika sosial, budaya, politik, dan kemanusiaan yang membentuk identitas rumah sakit dari waktu ke waktu. Rumah sakit adalah ruang yang menyatukan pengetahuan kesehatan, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sumber sejarah yang digunakan untuk menulisnya haruslah beragam—baik berupa sumber tekstual, visual, maupun lisan—agar bisa membentuk narasi yang utuh dan kontekstual. Salah satu pintu masuk yang kerap digunakan dalam menulis sejarah rumah sakit adalah buku peringatan, seperti buku 50 atau 100 tahun rumah sakit. Buku semacam ini, meskipun bersifat selebratif, menyimpan informasi penting mengenai bagaimana rumah sakit mengingat dan membingkai masa lalunya. Buku ini mencerminkan memori institusional, identitas yang hendak dikedepankan, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga tersebut. Namun, Ravando mengingatkan agar buku ini tetap dibaca secara kritis karena cenderung menghindari sisi gelap sejarah.

Dr. Ravando menyampaikan bahwa menulis sejarah rumah sakit bukan sekadar mendokumentasikan perjalanannya sebagai institusi medis, melainkan juga menangkap dinamika sosial, budaya, politik, dan kemanusiaan yang membentuk identitas rumah sakit dari waktu ke waktu. Rumah sakit adalah ruang yang menyatukan pengetahuan kesehatan, pelayanan publik, dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sumber sejarah yang digunakan untuk menulisnya haruslah beragam—baik berupa sumber tekstual, visual, maupun lisan—agar bisa membentuk narasi yang utuh dan kontekstual. Salah satu pintu masuk yang kerap digunakan dalam menulis sejarah rumah sakit adalah buku peringatan, seperti buku 50 atau 100 tahun rumah sakit. Buku semacam ini, meskipun bersifat selebratif, menyimpan informasi penting mengenai bagaimana rumah sakit mengingat dan membingkai masa lalunya. Buku ini mencerminkan memori institusional, identitas yang hendak dikedepankan, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga tersebut. Namun, Ravando mengingatkan agar buku ini tetap dibaca secara kritis karena cenderung menghindari sisi gelap sejarah.

Selain buku peringatan, arsip rumah sakit adalah sumber utama yang sangat penting, terutama dalam bentuk laporan tahunan dan risalah rapat. Arsip-arsip ini merekam perjalanan administratif, kebijakan, dinamika internal, dan profesionalisasi lembaga rumah sakit, termasuk dalam konteks sejarah besar seperti masa kolonial, revolusi, hingga reformasi. Contoh konkret ditunjukkan melalui laporan tahunan Rumah Sakit Panti Nirmala di Malang pada 1948, yang memperlihatkan peran rumah sakit dalam melayani semua etnis dan kelompok sosial secara profesional, serta bagaimana laporan ini menjadi dasar pengajuan subsidi ke pemerintah. Statuta pendirian rumah sakit juga menjadi sumber penting untuk memahami visi dan misi awal lembaga, serta hubungan antara berbagai komunitas dokter dan rumah sakit. Ravando mencontohkan statuta milik perkumpulan Tionghoa Iwan yang menggambarkan semangat pelayanan kesehatan murah dan inspirasi antar rumah sakit lintas wilayah.

Pihaknya juga menyoroti artefak sejarah seperti monumen, plakat, dan bangunan lama yang menyimpan nilai simbolik dan menjadi jejak memori visual tentang tokoh penting dan nilai yang ingin diwariskan rumah sakit. Dalam beberapa kasus, perubahan fisik pada monumen mencerminkan dinamika politik dan sosial, seperti plakat Rumah Sakit Lepra Donorojo yang didirikan oleh komunitas Mennonite dan mengalami perubahan pasca-1965. Surat kabar menjadi sumber penting lainnya karena mampu mengisi kekosongan dalam arsip resmi dan menghadirkan suara alternatif. Surat kabar merekam peristiwa yang luput dari dokumentasi internal, seperti peresmian, kasus, hingga kolaborasi lintas lembaga. Bahkan, surat kabar sering memuat pemikiran para dokter, obituari, dan suara pasien atau keluarga yang nyaris tak tercatat dalam laporan resmi. Hal ini menjadikan surat kabar sebagai jendela penting untuk menangkap persepsi publik terhadap rumah sakit.

Terakhir, Ravando menekankan peran foto sebagai sumber sejarah yang bukan hanya ilustratif, melainkan kaya akan makna sosial, emosional, dan struktural. Foto bisa mengungkap relasi sosial, representasi kekuasaan, perubahan arsitektur, serta memicu ingatan narasumber untuk memperkaya narasi sejarah. Ia memberi contoh foto jalur trem antara Rumah Sakit Donorojo dan Mojowarno sebagai potongan sejarah yang masih perlu diverifikasi, namun mengandung makna penting dalam membayangkan masa lalu rumah sakit tersebut. Melalui seluruh sumber ini, buku peringatan, arsip, statuta, artefak, surat kabar, dan foto, Mas Ravando mengajak peserta untuk menulis sejarah rumah sakit dengan pendekatan interdisipliner dan sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan politik. Penulisan sejarah rumah sakit, menurutnya, bukan hanya soal dokumentasi, tetapi juga tentang bagaimana rumah sakit mengingat, menampilkan, dan mewariskan identitas dirinya.

Baha’uddin, S.S,. M.Hum., menyampaikan materi dengan fokus pada aspek teknis penyusunan proposal riset sejarah rumah sakit. Baha’uddin menekankan bahwa struktur proposal sejarah rumah sakit pada dasarnya serupa dengan proposal bidang lainnya, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, metode, ruang lingkup, sistematika penulisan, serta anggaran. Namun demikian, ada sejumlah kekhasan dalam pendekatan sejarah yang perlu diperhatikan, terutama dalam kerangka historis dan analisis sumber.

Baha’uddin, S.S,. M.Hum., menyampaikan materi dengan fokus pada aspek teknis penyusunan proposal riset sejarah rumah sakit. Baha’uddin menekankan bahwa struktur proposal sejarah rumah sakit pada dasarnya serupa dengan proposal bidang lainnya, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, metode, ruang lingkup, sistematika penulisan, serta anggaran. Namun demikian, ada sejumlah kekhasan dalam pendekatan sejarah yang perlu diperhatikan, terutama dalam kerangka historis dan analisis sumber.

Dalam menyusun latar belakang, pihaknya menyampaikan jika adanya penekanan mengenai pentingnya menyajikan konteks historis yang relevan. Rumah sakit sebagai lembaga kesehatan tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh konteks sosial-politik dan ekonomi yang berkembang dalam periode tertentu, seperti masa kolonial, revolusi, Orde Baru, hingga reformasi. Proposal yang baik harus mengaitkan penulisan sejarah rumah sakit dengan konteks-konteks tersebut dan mengungkap alasan mengapa topik tersebut penting untuk dikaji. Jika sudah ada publikasi seperti buku peringatan, maka perlu dianalisis kekurangan atau celah yang bisa diisi oleh penelitian ini.

Baha’uddin juga menekankan pentingnya menggali nilai-nilai awal yang menjadi fondasi pendirian rumah sakit. Nilai-nilai tersebut, jika digali dari sejarah, bisa menjadi landasan untuk memperkuat visi dan misi rumah sakit di masa kini dan mendatang. Proposal harus mampu menunjukkan signifikansi penelitian, baik dalam membangun identitas lembaga maupun dalam memberikan kontribusi ilmiah melalui interpretasi baru atas sejarah rumah sakit yang belum pernah ditulis sebelumnya. Dalam hal rumusan masalah, beliau mendorong penyusunan pertanyaan penelitian yang spesifik, bukan hanya bersifat deskriptif atau naratif. Narasumber memberikan contoh bagaimana pertanyaan bisa difokuskan, seperti: bagaimana strategi rumah sakit bertahan selama masa revolusi? Atau apa kontribusinya saat Yogyakarta menjadi ibu kota republik? Pendekatan 5W+1H dan pemilihan istilah yang jelas dan tidak ambigu sangat dianjurkan dalam merumuskan pertanyaan.

Metodologi sejarah juga mendapat perhatian khusus. Baha’uddin menjelaskan bahwa pendekatan historis dapat berbentuk kronologis, tematis, atau komparatif. Periodisasi sangat penting dalam menyusun sistematika penulisan sejarah. Peneliti juga harus menetapkan batasan temporal (jangka waktu penelitian) dan spasial (lokasi atau wilayah), serta menyadari keterbatasan yang ada, baik dari sisi sumber maupun sumber daya. Kajian pustaka bertujuan untuk memetakan posisi penelitian dalam ranah akademik yang telah ada. Di sini, peneliti menunjukkan research gap, apakah penelitiannya memperbarui, melengkapi, atau bahkan mengkritisi tulisan-tulisan sebelumnya. Dalam hal metode dan sumber, langkah pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber, baik dari arsip, dokumen internal rumah sakit, laporan tahunan, koran, hingga artefak. Setelah itu dilakukan kritik sumber (baik internal maupun eksternal) untuk memastikan keandalan dan objektivitasnya. Data yang telah melalui proses verifikasi kemudian digunakan untuk menyusun narasi historiografi.

Etika penelitian juga ditegaskan: peneliti boleh keliru dalam penafsiran, namun tidak boleh berbohong atau menghilangkan fakta. Wawancara sangat disarankan apabila masih ada pelaku sejarah atau tokoh kunci yang bisa memberikan informasi langsung. Observasi lapangan, seperti kunjungan ke bangunan atau artefak rumah sakit, penting untuk mencocokkan data tertulis dengan kondisi riil. Tujuan dari penulisan sejarah rumah sakit, menurut Baha’uddin, tidak sekadar membangun kenangan atau memorialitas. Lebih dari itu, penulisan sejarah dapat menggali spirit atau semangat pendirian rumah sakit yang bisa menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

Terakhir, Baha’uddin menyampaikan jika pentingnya menyusun sistematika penulisan secara logis, apakah berdasarkan urutan waktu atau tema. Perencanaan anggaran dan jadwal penelitian juga harus disusun secara sistematis dan realistis, dengan peta lokasi arsip, waktu penelitian lapangan, serta tahapan-tahapan kerja yang disesuaikan dengan metode yang digunakan. Riset yang rapi dan terencana akan membantu menghasilkan historiografi rumah sakit yang bermutu tinggi dan berguna secara kelembagaan maupun akademik.

Informasi selengkapnya https://sejarahkesehatan.net/workshop-penulisan-sejarah-sebuah-rumah-sakit-bagaimana-menyusun-sejarah-rumah-sakit-yang-bermanfaat-untuk-masa-depan/

Reporter:

Aulia Putri Hijriyah, S.Sej.,

Galen Sousan Amory, S. Sej.,